5周年記念シンポジウムとは

令和6年度の9月~翌年2月に受講していた柑橘産業人材育成プログラムが2025年に5年目を迎え、シンポジウムが開催されることとなり、その修了生代表としてパネルディスカッションに参加させて頂くこととなりました。(とても光栄です!!!)

詳細はこちら☟

ということで

当日発表することをココに書き留めます

(これがカンペです)

発表時のセリフ

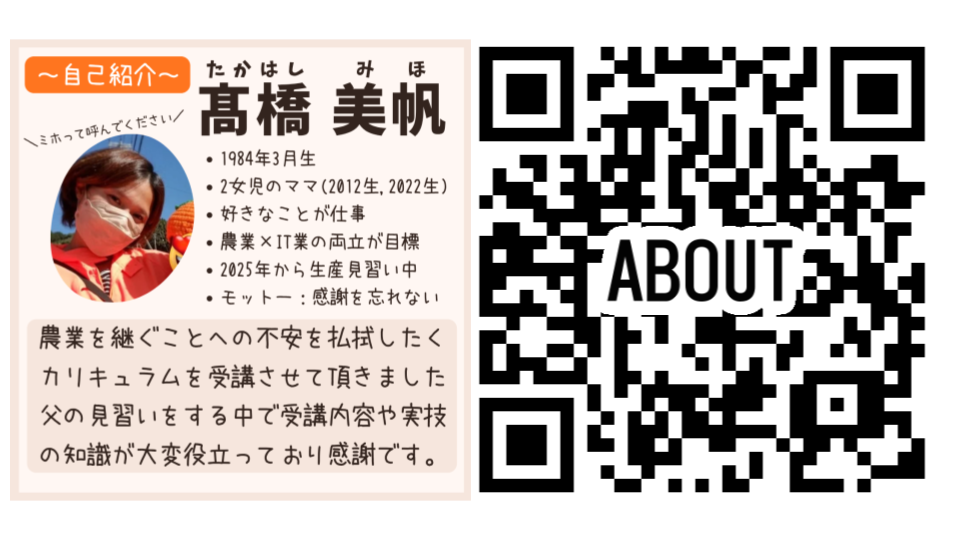

本日は愛媛大学柑橘産業人材育成プログラム5周年記念シンポジウムにご招待いただき、誠にありがとうございます。令和6年度修了の髙橋美帆と申します。

当時の受講動機と現在の活用についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

1.はじめに

私は数年前に親元就農を決意し、実父の果樹&キウイ園を継ぐために今年の4月から生産者として父の見習いをしております。

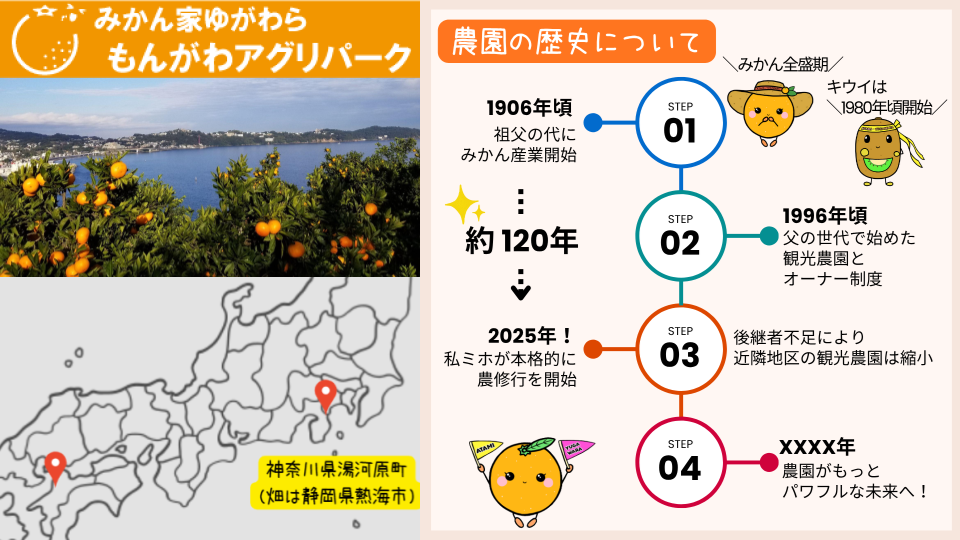

資料地図の写真にある神奈川県湯河原町で『みかん家ゆがわら もんがわアグリパーク』という農園を家族で営んでいまして、シーズン中はみかん狩りキウイ狩りの観光農園の運営担当も行っています。畑面積は合計すると約1町、生産量は約15トンの温州みかん、約1トンの雑柑、約3.5トンのキウイとなります。販路は観光農園とオンライン直販、市場出荷でして、割合は市場出荷が半分以上を占めています。JAとの関係も良好で、非常に恵まれた環境で農業が出来ると感じております。

さて、この湯河原という地について『大津四号の発祥』と説明すると親近感を持っていただけるでしょうか?

湯河原という小さな町で生まれた品種が、今は広く栽培されるようになりました。

父に関係性があったか尋ねてみたところ、大津みかんの生みの親である『大津 祐男(おおつ すけお)さん』のご子息と近しい仲だったようで、当時高接ぎの手伝いをしていたようです。あ!ただ悪ガキだった父は祐男さんに良く思われていなかったそうで、ここでお話できるような素敵なエピソードはこれ以上ございません(笑)

とはいえ、父が関わっていた方が品種登録され、柑橘産業人材育成プログラムの柑橘紹介にも出ていたことに、喜びを隠せませんでした。

当園で栽培してる温州みかん『宮川早生、寿太郎、石地、大津、青島』のうち、中でも私は大津みかんが1番好きです。

2.受講の動機経緯について

シンプルに、親元就農に向けた不安払拭のため!

今年82歳となった父が、80歳を超えてからという頃、年を追うごとに不安が増していました。

いつまで父が現役でいられるかという不安と、私自身が家業を継ぐ準備が間に合うのだろうかという不安です。

私自身まだ会社員だったため、農業全般というよりは柑橘に特化した社会人向けの講座を探し始めていました。

夜中に寝れず、ネットリサーチをしていた私が探し出せたのが、こちらのプログラムでして

『柑橘に特化した知識の習得、オンライン受講可能、そして実技研修がある!』という、まさに超がつくほど理想的なカリキュラムでした。

実は募集締切日だったのですが、締切日に偶然発見したことに運命を感じ、藁にもすがる思いで寝ぬまま受講申し込みをしました。

えっと、家族にはほぼ事後報告です(ここでの機会を逃したら家族にもがっかりされると思ったため…と言い訳させていただきます)

またこのプログラムは、単なる学びの場ではなく、跡継ぎへの不安を抱えていた私にとって、『将来の道筋を示してくれる希望の光』となりました。

長年の勘と経験を培っている父の農業を見習うことが1番ではあるものの、その父と対等に会話するため果樹産業の基礎知識を入れたうえで見習いをしたいと考えていたため、半年後から修行開始の私にとって令和6年度生として受講するのが1番の近道でした。

当時の切羽詰まった経緯はブログにも記しておりますので、詳細はブログをご欄頂けると嬉しいです。

※末尾にリンク掲載します

3. 受講内容で良かった点について

まず第一に、愛媛県外の受講者を受け入れて下さった点が感謝でしかありません!!

みかんのキャラクターを県のマスコットにするほどのみかん愛ある愛媛県で柑橘を学べるということがとても光栄ですし、「農業を国内全体で盛り上げていこう」という意図と理解し、初回授業では嬉し涙があふれたのは本当の話です。

家業を継ぐためにSNSで情報集めをしていた際も、農業は仲間意識強い優しい世界だと思いました。

また具体的によかった講座内容は、父からすぐは習わないであろう「生態や土壌の話、柑橘園地整備の話、経営と販売戦略の話」があったことです。

農業の歴史から学び始めたときに、祖父の時代のことを思い泣きました。柑橘園地整備の話の時には、父たち世代が観光農園を計画し園地や農道を整備してくれていたことに感謝で泣きました。経営と販売戦略については、持続可能な農業の未来のための希望があふれ泣きました。ほぼずっと感極まっていました😅

この頃の私の感想もブログにも記しておりますので、詳細はブログをご欄頂けると嬉しいです。

※末尾にリンク掲載します

4.現在の業務活用状況について

受講が終わる頃、予定通り会社員を退職しその2カ月後から新たなライフスタイルとなりました。

週の半分を農業見習いし、残り半分を会社員時代のままIT業とする、『半農×半IT』です。

このスタイルを選ぶ理由は簡単に言うと『どちらも好きなことだから』というのと、『安定した生計を立て心に余裕を持つため』でもあります。

そして実はこの働き方が、お互いの事業に相乗効果を生んでいます。

【活用事例①:技術的な活用】

父の見習いを始めてすぐ、受講内容や実技の知識が大変役立っていると実感しました。例えば、これまで全く分からなかった剪定において、父が何のために切ると判断したかが、2月の実技のおかげで理解に変わりました。また父に対して漠然とした質問ではなく、自分なりの仮説を立てた上で質問することが出来たことで更に理解が深まりました。基礎知識を頭に入れたうえで実習をし、実態に合わせて知識をつなげていくというのが、不安の整理にもなったように思います。

【活用事例②:経営的な活用】

プログラムで学んだ経営と販売戦略は、今後の観光農園としての発展に向けたチャレンジに直結しています。単に『美味しいものを作る』だけでなく、『誰に』『どのような体験価値』を届けるのか。これらを深く考えるようになり、今ではARやAIといったITの活用にも取り組んでいます。プログラムを受講したことで『経験ベースの農業』から『理論と戦略に基づいた私の世代ならではの農業』へと大きく変革させてくれているように思います。

(AR:フォトフレーム、AI:絵本づくり)

5.さいごに

私にとって育成プログラムは 『未来の柑橘産業を担う自分を定義する場』でした。単に技術を学ぶだけでなく、変化の激しい時代の中で、持続可能な農業経営を行うための、『学び続ける姿勢』と『最新の知見』を示してくれる、リカレント教育のおかげ と感じています。

今後も、得た知識と学びを最大限に活かし、故郷である大津みかん発祥の地の歴史に新たなページを加えるべく、信念をもって柑橘栽培と経営に取り組んでまいります。このような貴重な学びをさせて頂き有難うございました。

もし、私の取り組みについてご興味をお持ちいただけましたら、今、画面にございますQRコードから『みかん家ゆがわら』のウェブサイトをご覧いただけます。また会場でもお声がけ頂けると大変嬉しいです。本日はご清聴いただき、誠にありがとうございました。

参考ブログ

育成プログラム受講記録

IT活用について

読んで頂き有難うございます♪

『読んだよ~』の合図で

💖をポチっとお願いします(*´ω`*)

⇙